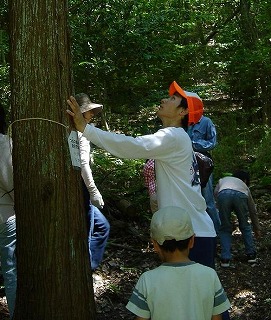

自然あそび教室のようす

7月17日(土)

ようやく、お天気の土曜日です!!!

6月から7月初めは あめっばっかりで、ほとんど子どもたちと一緒にフィールド散歩を楽しむことができませんでしたが

ようやく 森へLet’s Go!

「森と広場の いろんな生き物に大接近!!」

++++ +++++ +++++ ++++++ +++

まずは 指令カードをひいて、指令にある’いきもの’を探しにいきます。

その途中・・・・ どんどんいろんな生き物を発見!

みんなで観察しながら 記録していきます。

「トンボつかまえた!」

「これなに~~・・・アリの卵!」 「こっちは???」

「みどりのセミだ!」 羽化したばかりのセミです ♡ ラブリー

次々にいろんな不思議な生き物発見。。。

さて・・どちらがおとな?? みんな夢中です

どこで どんな生き物がみつかったか、みんなで 振り返りです

そのあとは 自由に、顕微鏡観察したり、みずあそびしたりして あつ~い日を満喫しました!

++++ +++++ ++++++ +++++ ++++++

●次回 8月7日(土)は 「自然あそびくらぶ」活動日です!

*** 宝が池公園の横の川で 「川遊び&川辺の生き物発見隊」です

***8月22日(日)には

くらぶメンバー以外 の一般参加者を募集 して、「川あそび」をします!

詳しくは、また お知らせしますね★

梅雨時の不安定なお天気でしたが、この日に参加してくれた女の子はとっても元気!

梅雨時の不安定なお天気でしたが、この日に参加してくれた女の子はとっても元気!

「虫を探そう!」とフィールドに出るとすぐに、「見つけた~!!」と声が!

見たら小さなカマキリの赤ちゃん。「さすが!目線が違う・・・!」とみんなで感心していると、ショウリョウバッタやゴミムシなどを次々と見つけていきます。

コメツキムシを裏返しにして、パチンッと音を立ててひっくり返る様子や、カマツカの葉の上で擬態しているナナフシモドキ、キラキラとキレイな色をしたハンミョウを見て、自然の不思議に大興奮?!でした。

フィールドの中を自由に探索しながらの、のんびりとしたプログラムの中で、子供だけでなく、スタッフやリーダー、おとうさん、おかあさんも昆虫の世界を存分に楽しむことができました。

7月の自然あそび教室は

7月3日(土) 午後1時から 「きのこを探そう」

7月17日(土) 午後1時から 「森のいきものウォッチング」

予定です!

今月の自然あそびくらぶでは

『草木染め体験 & 植物観察ゲーム』

を 楽しみました。

この日の材料の植物は

宝が池公園を代表する植物のひとつ、コバノミツバツツジ と

ちょっとくらい 雑木林の低木 ヒサカキ です。

染色している間に 材料の植物が生育する森へ。。。

植物のいろいろな姿と不思議に みんな夢中。

おかあさんも一緒に 普段は目を向ける機会がなかった

山の地面を じっくり観察することができました。

ゲームを通じて、より、植物の特徴をくわしく見極める・・・ そんな体験もしましたよ。

そして、’不思議’は、もっともっと 探究心をあおります。

顕微鏡もつかって、ミクロな世界を垣間見ます。

植物のかたちひとつも、ふつうに目で見ている時とは、大違い!

こうして、すこしずつ 神秘を感じてくれるとうれしいですね。

+++++++++++++++++++++++++++

次回は 6月19日(土) 午後1時から です

今度は、虫の世界をたずねる予定です!

この日もいい天気!

暖かくなり、さまざまな稚樹が芽を出してきたこの時期のプログラム

木の親子当てゲーム&稚樹救出作戦です。

a,b,c・・・と、フダのかかっている親樹を見つけて、

葉っぱや臭い・・・色々な特徴を調べながら、子どもの樹を探します。

ちいさい子も一生懸命さがして、あちこちから「見つけた~!!」

「こっちにもあるよ!」と声が聞こえてきます。

ゲームの後は、稚樹救出作戦!

宝が池の森の中では、せっかく出てきた小さい樹も、シカに食べられてしまったり、日が当たらなかったりして育たないことが多いので、稚樹を救出して苗木になるまで育てる山のお手入れ作業です。

宝が池の森の中では、せっかく出てきた小さい樹も、シカに食べられてしまったり、日が当たらなかったりして育たないことが多いので、稚樹を救出して苗木になるまで育てる山のお手入れ作業です。

一生懸命作業して、たくさんの稚樹が救出できました。

一生懸命作業して、たくさんの稚樹が救出できました。

今回の教室は なんと 『竪穴式住居づくり』

GWまっただ中の 5月1日土曜日

竪穴式住居を とうとうつくってしまいました

監修・指導に その道のプロ集団 財)京都市埋蔵文化財研究所 のみなさんをお迎えした 今回の自然あそび教室。

準備や資材・道具まで すっかりお世話になりました。

感謝・感謝です・・・ありがとうございました

プレイパークのみんなの「基地」ともいえる 小屋?!ができましたので

その一部始終を 紹介いたします

+++++++++++++++++++++++++

まずは 集まったメンバーで 道具や資材をはこびます

場所を決めて・・ 大きさを決めます

今回は 直径3mで決定!

その範囲を 少しだけ 堀り、まわりに土手をつくりました。

そのあとは・・・

★柱をたてます・・・そのための穴を みんなで掘りました

★柱の次は 梁(はり)です・・そして 柱と梁をしっかりむすびます

こうなると 4本の柱がしっかりとして ぐらぐらしなくなりました! すごい

*****このたてものは、縄文時代の住居なんですよ

みんな縄文時代って いまから 何年前かわかりますか~?

そんな 質問をしながら、作業をすすめます

ロープを結ぶのも一苦労です

ロープを結ぶのも一苦労です

★壁と屋根を支える斜めの材を 何本もしっかり すえつけていきます

★葦を太い材の間にいれていき、竹で固定・・・

★壁は「わら」を しばっていきました

すごいですね~ こんなに立派な小屋ができました

++++++++++++++++++++++++++++++

作業の途中から、男の子たちは 「落とし穴をつくろう」と 山へ・・・。

何をとらえるつもりでしょうか?

これぞ まさに 縄文時代の暮らし・・狩猟採集生活です

みんな なにも言わなくても、血が騒ぐのでしょうか?

みんなで 「記念撮影」したあとは、

できあがった小屋で 「古代米」を ちょこっと試食

おいしかった~

おいしかった~

++++++++++++++++++++++++++++

最後に、今日の先生から ひとこと

「今日は、一日 ありがとうございました」

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

★★ 今年度は あと4回、

埋蔵文化財研究所の方々にご指導いただくプログラムを予定しています。

次は 9月に「土器づくりとあんぎん編み」を計画中

11月には 自分でつくった土器で 「どんぐりクッキー」をつくろうかな??

★★埋蔵文化財研究所のみなさま・・& 優秀な助手の娘さん

本当にありがとうございました そして また よろしくお願いいたします

★★ 竪穴式住居は まだ 一部が未完成ですので

ササや ヨシ、ワラ をセッティングしていきます

また 一緒に作業したい人 まってま~す!

++++++++++++++++++++++++++

次回の自然あそび教室は

5月15日(土) 午後1時 スタート です

「もりの 植物を たのしく観察」

誰でも参加できる、1時間ほどのプログラムです。